千曲万来余話その694「マーラー2番交響曲、葬送そして復活・・・」。

指揮者によるコンサートプレトークは色々聴いていて、目から鱗という気づきの時間はとてもありがたく、かけがえのないコンサートゴウアーにとり福音である。この交響曲はクリスチャンのためだけに有らず、ヒューマンビーイングとしての復活ですという発信は、翌日がイースターという巡りあわせに納得する事しきりで、足を運んだ喜びの一つ、そして昨日より豊かになった精神世界をたのしむことができる。

指揮者によるコンサートプレトークは色々聴いていて、目から鱗という気づきの時間はとてもありがたく、かけがえのないコンサートゴウアーにとり福音である。この交響曲はクリスチャンのためだけに有らず、ヒューマンビーイングとしての復活ですという発信は、翌日がイースターという巡りあわせに納得する事しきりで、足を運んだ喜びの一つ、そして昨日より豊かになった精神世界をたのしむことができる。

エリアス・グランディ44歳ミュンヘン出身のPMF経験でキタラホールを愛している音楽家を札幌市民は大歓迎する。そしてその演出は、マーラー理解の革命でもある。ただ徒に、演奏を踏襲するのみならず、創意工夫という新鮮な感性の発露でもある。こんな演奏会は素敵だという経験こそ、毎回のようにあらまほしきことなり。ヴァイオリン両翼配置、楽器配置だけではなくコーラスを女声前列そして男声後列という原点回帰の配列は、キタラホールの歴史に輝かしい一頁となる。のみならず、バンダという金管アンサンブルやティンパニーなどオルガン席の裏廊下からカメラ使用により遅れのない完璧な演奏披露であった。 コーラスの登場にしろ、第5楽章の合唱開始の5分前からの進行すなわちオーケストラ演奏の最中に静々とセッティングされて、発声入りに遅れはない。これは、以前、マーラー4番大いなる喜びへの讃歌でソプラノ入場は第3楽章の途中、前へという作曲者楽譜に指定のサゼッションによる。マックス・ポンマー指揮の定期演奏会で経験してなるほどと言う得心を体験していた。エリアスくんの前途洋々、未来は輝かしい。

だいたい、Vnダブルウイングの配置問題は、指揮者の時代感覚であり、1970年代には当然だった第1と第2ヴァイオリンを束ねる配置は今や時代遅れ、だから、両翼配置でピュアトーンによる弦楽アンサンブルを披露して頂きたいもの。マーラーのみならず、弦楽配置は磨きをかけてもらいたいものである。

2番の交響曲のニックネイムを作曲者は指定していない。つまり、宗教曲ではあらずに、一般市民への芸術であり、その原点はハイドン、ベートーヴェンに発生している。古典的な音楽としての管弦楽、そして独唱、コーラスの融合は極上の世界、コーラスが優秀である時、間違いなく管弦楽とのアンサンブルは上手く完成しているといえる。第1楽章はあたかも、1894年2月に死去しているハンス・フォン・ビューローへの葬送音楽である。作曲者は5分ほどのインターバルを指定記入するも、エリアスくん、盤友人はカウントしていたところ120秒はキープしていた。本当に静寂は実現されていて、咳払い一つなくぐっとこらえていた聴衆であった。

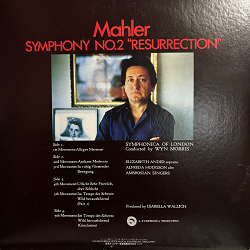

ウイン・モリス1929.2/14ウェールズ・トレレック出身2010.2/23ロンドン没は、イーゴリ・マルケヴィチ、ジョージ・セルの薫陶を受けている。1960年には英国に帰国して、1976.5月には、シンフォニカ・オブ・ロンドンとこの曲を録音、コーラスはかの高名なアンブロージアン・シンガース。コントラルトはアルフレーダ・ホジソン、ソプラノはエリーザベト・アンデル。レコードに針を下して、一聴第2Vnは中央に聞き取れる。すなわち、両翼配置の演奏である。音楽のダイナミクスレンジは広く、雄大、なおかつ繊細な細密画の趣がある。こういう演奏は、音楽評論家たちこそ紹介すべきすてきなLPであり、ビクター音楽産業株式会社リリースによるA Symphonica ProductionのLPである。合唱によるわれわれは、生きるために死ぬのであるというメッセージ、実は作曲者M氏は第9番交響曲作曲をためらっていることは彼の死生観を伝えていて、一斉に春の草花樹々が芽吹く復活の喜びこそ、霊魂不滅説の共有すべき思想文化なのだろう・・・