千曲万来余話その691「モーツァルトP協奏曲ニ短調オーディオで聴く音楽の愉悦・・・」

音楽評論の一つにレコードを再生して演奏家論、作曲家や時代論という展開は実に生の演奏会では体験することのできない、魅力に満ちた趣味の世界である。ピアノ協奏曲と簡単に表現してもよく時代を振り返る時、安易な感想トークでは過ごせないというか、深く知ることによる醍醐味は正にオーディオの悦びといえる。現在のグランドピアノという原型はベートーヴェンのワルトシュタイン奏鳴曲作曲の時代までさかのぼる。88鍵盤規格に近づくソナタとされている。最低音から最高音までの拡張はハイドンやモーツァルトの鍵盤楽器クラヴィーア、フォルテピアノという楽器を経てリスト、ショパン、シューマンたちの作曲により現代のピアノへと連なる。ベヒシュタイン、ベーゼンドルファー、スタインウエイなどメーカーの始祖はエラールに源がある。フランスではプレイエル、ドイツではブリュートナー、イタリアではファッツィオーニ、チェコではペトロフなどメーカーは千差万別、日本のヤマハはベヒシュタインの系統に当たる。

音楽評論の一つにレコードを再生して演奏家論、作曲家や時代論という展開は実に生の演奏会では体験することのできない、魅力に満ちた趣味の世界である。ピアノ協奏曲と簡単に表現してもよく時代を振り返る時、安易な感想トークでは過ごせないというか、深く知ることによる醍醐味は正にオーディオの悦びといえる。現在のグランドピアノという原型はベートーヴェンのワルトシュタイン奏鳴曲作曲の時代までさかのぼる。88鍵盤規格に近づくソナタとされている。最低音から最高音までの拡張はハイドンやモーツァルトの鍵盤楽器クラヴィーア、フォルテピアノという楽器を経てリスト、ショパン、シューマンたちの作曲により現代のピアノへと連なる。ベヒシュタイン、ベーゼンドルファー、スタインウエイなどメーカーの始祖はエラールに源がある。フランスではプレイエル、ドイツではブリュートナー、イタリアではファッツィオーニ、チェコではペトロフなどメーカーは千差万別、日本のヤマハはベヒシュタインの系統に当たる。

モーツァルトは1785年2/11ウィーンにて父レオポルトを招いて予約演奏会でピアノコンチェルト、ニ短調ケッヘル番号466を初演。記録では好評の演奏会であったようである。彼のピアノ協奏曲は27番まで数えられてニ短調の曲は20番で他に短調のものはケッヘル491の第24番ハ短調ということで開始楽章が短調で書かれるのにはある種作曲者のメーセージ性が込められていると云えるかもしれない。協奏曲の第1楽章は展開部の締めにカデンツァといわれる演奏者に委ねられる即興的音楽が挿入されて、終結部へと連続している。この2曲に反応してカデンツァを作曲しているのはベートーヴェンとブラームスが居て、2人ともピアノ演奏から作曲家へと展開した共通項を指摘することが出来る。

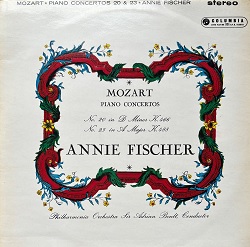

アニー・フィッシャー1914.7/5~1995.4/10生没ともにブダペスト。彼女は愛煙家、1980~94にかけて東京でもコンクール審査員を担当、日本でも貴重な演奏活動を残していた。1959年録音エードリアン・ボールト指揮フィルハーモニア管弦楽団とのK466とK488のLPは大変に貴重な音盤、どういうことかというと数少ないヴァイオリン両翼配置によるステレオ音盤なのである。指揮者の発信として、楽器配置問題では音が聞こえる事という限り、Vnダブルウイングにはこだわらないというスタンス、そしてロジャー・ノリントンが主張するようにオール クラシックミュージック イズ ヴァイオリンダブルウイングというスタンスのふた通りの生き方がある。盤友人は1999年にはVn両翼配置の意義を発信していて現在、その音盤再生の恩恵に被っている。率直に言ってエードリアン・ボールトの残されたステレオ録音盤により、音楽の真骨頂を堪能できる。左スピーカーで第1と第2Vnそして右スピーカーでチェロとアルトが聞えるステレオ録音はいいかえると、モノラル録音同様に楽器配置は指揮者の主体的判断ということで、だがしかしボールト指揮したモーツァルト曲ピアノ協奏曲第20番の演奏を体験して初めて作曲者のアイディアにつながり、その魅力に惹きこまれるというまでである。大多数のステレオ録音を否定する必要はないし、貶める評論を企図するものではないがボールト指揮するレコードに出会い再生してその1785年ウィーンでの演奏会に迫る感動を覚える。

アニーが愛奏するピアノはベーゼンドルファーであり、低音域への音の圧力に力強さを覚える。ベートーヴェンによるカデンツァは彼の3番ハ短調協奏曲作曲の頃と思われるのだが、第2楽章ロマンツァは緩徐な音楽に劇的な音楽を挟み冒頭に回帰するという天才性の発露ともいえる歌劇フィガロの結婚に取り組んでいた頃の時代である。パリ市民革命の前夜ともいえる悲劇的な開始の音楽との対照的な緩徐楽章は至福、楽興の時ともいえる・・・