千曲万来余話その684「シューベルト曲ピアノトリオ第2番、室内楽のきわみ・・・」

お盆は、いかにも日本的習俗で祖先との絆をたしかめる季節の行事、送り火である京都の大文字焼きも火の消えるひと時を味わう。人は生きるために産まれ、そして人生で旅立つ時を迎える。その繰り返しが歴史を刻んでいく。

お盆は、いかにも日本的習俗で祖先との絆をたしかめる季節の行事、送り火である京都の大文字焼きも火の消えるひと時を味わう。人は生きるために産まれ、そして人生で旅立つ時を迎える。その繰り返しが歴史を刻んでいく。

シューベルト、フランツ・ペーターは1797.1/31リヒテンタール(ウィーン)に生れ1828.11/19ウィーンに没している。その31年余りの間に8歳でヴァイオリン、ピアノ、声楽、オルガンを習い国立神学校にて普通教育と音楽教育を受けている。ハイドンやモーツァルトの音楽に親しみ、歌手として歌ったり指揮棒をとることもあった。1813年変声が始まり作曲のレッスンを受け、1年間で第1交響曲ニ長調を完成している。1815年には、野ばら、魔王など約145もの歌曲、第2交響曲、ト長調のミサが作られた。1816年には助教員を務めるなど、未完成交響楽の映画一場面のような生活がなされていたらしい。ピアノトリオの2曲は1827年という晩年の作になる。

第2番変ホ長調は第2楽章でチェロとピアノが北欧の民謡、陽はまた沈むという音楽を奏でるところに特徴がある。この時期に冬の旅も作曲されているのだが3月にはベートーヴェン死去もあり、B氏ロスの厳しい体験の昇華が作曲に反映されているに違いない。第4楽章アレグロ、モデラート快い中庸のテンポで、このピアノ音楽は極めて特徴的、盤友人にはダルシマーというハンガリーの民族楽器ツィンバロムの音楽に聴こえる記譜法である。もしかしたら、S氏はこれまで耳にしていた音楽をここで、決然と取り入れたものかもしれない。

盤友人のシステム、この夏にオルトフォンEMT ofd25というモノラルカートリジを入手して、EMT927というプレーヤーの再生にステップアップしている。この1950年代のLPレコード再生する最高のコラボレイションが実現された。このドイツ製品のラインナップは、思想としてレコード再生は録音時のグレードに迫る発想で、色付けのないハイ・フィデリティ高度忠実性というオーディオの理想の一つを、その高みで獲得された。そうすると、三重奏トリオの演奏配置が鑑賞の鍵となる。どういうことかというと、ステレオ録音では、左スピーカーからヴァイオリン、右スピーカーではチェロ、中央にピアノという典型で再生されるため、自由な鑑賞に縛りがかかる。だから、演奏者は無意識の前提としてステレオタイプの発想により楽器配置を問題としないのだが、実は、モノラル録音再生においてマイクロフォンに正対する楽器という現実がそのまま再生される。アンダンテ・コンモートという第2楽章でチェロとピアノが二つのスピーカーから流れ出る。つまり、理想とする配置こそチェロ、ピアノが舞台の後ろ一列であってヴァイオリンはそのチェロの手前でアイコンタクトが取れる配置が理想なのだろう。つまり、チェロが右スピーカーだけから聞こえるのは不自然なのである。

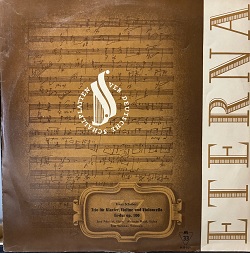

エテルナ盤1957年頃録音、ヨゼフ・ポレニチェク(クラヴィア)、アレクサンダー・プロチェクVn、サーシャ・ヴェクテモフVcというプラハの音楽家たちは、確固たる室内楽の演奏を記録している。トリオという三重奏の原点は、ヴァイオリンと通奏低音、チェンバロという鍵盤楽器の合奏にある。ここでピアノの音楽は、伴奏であり、独奏でもあり、合奏する音量豊かな旋律楽器の役割を果たしている。

モノラル録音されている演奏は、その時代背景からして決して否定される貧弱な音という評価は最低だろう。その音楽観を実はコンパクトディスク登場の時代に利用されていたコピーフレーズである。だからそう発信する愛好家こそ、その貧弱な音楽に気がついていないだけであろう。この世界に遊ぶオーディオライフは極上のうに丼、ウナ重を頂くが如き極楽世界なのである・・・