千曲万来余話その661「チャイコフスキー1番交響曲、冬に見る夢ゴロワノフ指揮による・・・ 」

札幌コンサート小ホールでペレーニとラントシュのデュオ特別コンサートに足を運んだ。前回来札の機会数枚レコードジャケットにサインを頂いている。少年姿の演奏ジャケットやLP最初のレコーディングののなど、先生は一枚一枚説明しながら丁寧にサインしてくれたものである。演奏会はバッハ、無伴奏組曲4番ほかラントシュさんによるハイドンのピアノソナタ16番、後半にはカサド曲になる無伴奏曲そしてショパンのノクターン変ホ長調には特別なメッセイジが感じられた。

札幌コンサート小ホールでペレーニとラントシュのデュオ特別コンサートに足を運んだ。前回来札の機会数枚レコードジャケットにサインを頂いている。少年姿の演奏ジャケットやLP最初のレコーディングののなど、先生は一枚一枚説明しながら丁寧にサインしてくれたものである。演奏会はバッハ、無伴奏組曲4番ほかラントシュさんによるハイドンのピアノソナタ16番、後半にはカサド曲になる無伴奏曲そしてショパンのノクターン変ホ長調には特別なメッセイジが感じられた。

バッハ、ハイドン、そしてショパンを耳にして、バロック、古典、それらのつながりにロマン派音楽が演奏されたことになる。古典派の様式の上のショパン音楽は、まさにロマン派音楽演奏の典型と出会うということなのである。ここにペレーニさんのコンセプトが体験された。まさに醍醐味である。ラントシュさんはドビュッスィの前奏曲集2巻から、2.3.4.7.6という曲順で演奏、コンサートは印象派の後にポッパー、妖精の踊り、ヨハンセヴァスティアン・バッハ、G線上のアリアで結ばれた。チェロの最期の1音とピアノの和音の同度の音はピタリ、余韻を醸し出していた。

祈りの音楽、ペレーニさんはヨーロッパ音楽を歴史的に展開して、その源流にある祈り、まさにミュジシャンとして音楽会を成功させている。ラントシュさんは最大の敬意をペレーニさんに表明していたのが印象的で、リスト音楽院の音楽的メッセイジが札幌市民に伝えられたといえるだろう。

1970年公開の映画チャイコフスキー、盤友人の母親はリアルタイムで映画鑑賞している。昭和46年に札幌でも上映されたソヴィエト連邦製作の伝記映画で、チャイコフスキーを紹介、ピアノ協奏曲1番の成立過程や交響曲6番悲愴の最終場面は強く印象に残る。当たり前なのだけれど、悲愴は最終楽章で第1と第2Vnの掛け合いを空間として設定している。すなわち、旋律線メロディーラインを交互に橋渡ししていて、Vnダブルウイングの意味を楽譜で設定したことになる。現役の指揮者の中に、メロディーを一本にして掛け合いを省略する改変が行われることすらある。映画の場面では紛れもなく、両翼配置で作曲者の意図が、現実化フィクストされている。

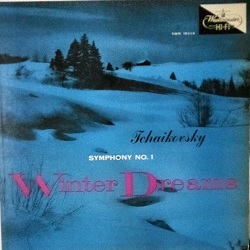

ニコライ・ゴロワノフ1891~1953はボリショイ劇場管弦楽団を指揮して、チャイコフスキーの1866年作曲第1番交響曲ト短調作品13を1950年頃録音、ウエストミンスターレーベルXWN18224、作曲者の伝記によると、当時はグリンカを筆頭にロシア五人組が主流の音楽界にあって彼は異端の西欧音楽を志向していたことになる。すなわち、ロシア風土の同調圧力の中でモーツァルトを敬愛する交響曲音楽は厳しい評価を受けていた。ロシア的、スラブ的、骨の髄までロマンティック。厳しい冬を越してこそ、春の息吹きの何たるかを感じさせるという訳である。リムスキーコルサコフ、バラキレフ、ボロディン、ムソルグスキー、キュイ彼らの西ヨーロッパに頼りたくないという音楽的信条の路線とは、異なるがゆえに苦渋の人生を歩み、悲劇的人生とパラレルに悲愴パテティークの世界に到達した。

現代の主流派は第1と第2ヴァイオリンを揃える理由として、音は聞こえれば良いという。ここが大きな前提条件の問題点なのであり、弦楽器は舞台中央にチェロとアルト、ヴァイオリン両翼配置が前提であり指揮者左手に低音楽器チェロやコントラバス、ヴァイオリンは指揮者左右に展開しているのが作曲家の設定、これは、ボロディンの弦楽四重奏曲ノクターンで第1Vnのテーマの後に第2Vnが後追い演奏する効果は両翼配置にあるという証明になる。チャイコフスキーの第1番冬見る夢は、まさに、ロシア大地で生活するロシアンの躍動する交響曲なのである・・・・