千曲万来余話その626「シューベルト弦楽四重奏曲死と乙女、ウィーン・・・」

荒々しい死神よ、あちらに行っておくれ、私はまだ若い、私にさわらずに行っておくれ(乙女)・・・美しいやさしい娘よ、手をお貸し、私はおまえの友だちだ、おまえを罰しに来たのではない、乱暴もしない、私の腕の中で安らかに眠らせてあげよう(死神)・・・

荒々しい死神よ、あちらに行っておくれ、私はまだ若い、私にさわらずに行っておくれ(乙女)・・・美しいやさしい娘よ、手をお貸し、私はおまえの友だちだ、おまえを罰しに来たのではない、乱暴もしない、私の腕の中で安らかに眠らせてあげよう(死神)・・・

1824年3月、シューベルトはその7年前、マティアス・クラウディウスの詩に作曲していたものを主題に四重奏曲を作曲、1826年1月にやっと書き上げている。第1と第2楽章は書かれていたものの完成に時間をかけていた。当時ベートーヴェンは後期の弦楽四重奏曲を発表していてなんらかの影響を与えられていたことだろう。

弦楽四重奏曲第14番ニ短調ドイチュ番号810、「死と乙女」は浪漫的な感情の濃い音楽、フランツ・ペーター・シューベルト1797.1/31リヒテンタール(ウィーン)生れ~1828.11/19ウィーン没は、弦楽四重奏曲を15曲残している。第1番変ホ長調は1812年作曲で第15番ト長調は1826年作になる。

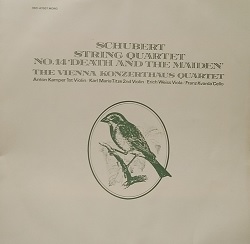

ウィーンコンツェルトハウス四重奏団メンバーは、アントン・カンパー第1Vn、カール・マリア・ティッツェ第2Vn、エーリッヒ・ヴァイスVla、フランツ・クヴァルダVcチェロ。1952年録音。この年代はモノーラル録音の時代で、多数のウエストミンスター盤でウィーンの音楽は紹介されていた。ちなみに、ステレオ録音レコードで再生鑑賞していたのを、この録音盤を再生して仰天したものである。ステレオには定位といって左右、中央という広がりが再生され、モノーラルレコードには無い世界である。ところが、聴いた印象はモノーラル録音再生に強い感銘を受けることになる。左右感よりも、低音域のチェロ、アルト、そして中高音域のヴァイオリンの演奏する旋律ラインは極めて力強い印象を与えるものだから驚きである。たとえば、第1楽章アレグロ快速で、の速さに演奏の上の重量感が感じられるのである。つまりどういうことかというと、楽器がバラバラではなくて、4つの合奏アンサンブルの厚みが感じられるのである。特に、ウィーンコンツェルトハウス四重奏団の演奏するアレグロでは、単なる快速テンポではなく、快い、風圧の有る演奏に仕上がっているということである。この力強さは、ステレオ録音でなかなか体験できない仕合わせである。

第2楽章は主題と変奏曲形式、死と乙女の伴奏の音楽が変奏されていく。この曲全体は短調で書かれていて、時に長調の明るい音楽が顔を見せる。長調の主和音はドミソという長3和音、短調はラドミという短3和音からなる。ドとミの音程は長3度、全音と全音の間隔、ラとドは短3度、全音と半音の間隔だから、ドレミレドとラシドシラの旋律では明暗の感覚が生まれる。この調性感覚は、ウィーン古典派といってハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンで確立される世界である。これが100年ほど進行してウィーンでは短調、長調の区別を避けるかのように無調音楽が生まれていく。調性が無いのではなくて、その決定をずらしていくのが主流となり、アーノルト・シェーンベルクやアルバン・ベルク、アントン・ウェーベルンらの十二音音楽が台頭するというのが音楽史で説明される歴史である。

不思議なことであるのだが、このモノーラルとステレオ録音を明快に自覚する時、楽器配置の問題が浮上する。モノーラルのようなアンサンブルの厚みを構築するためには、中央にチェロとアルトを配置してVn両翼配置を完成する時、ステレオの定位問題は解決する。すなわち、楽器配置を考えずに左右を高低感覚でチェロを並べることは、重心を右スピーカーに設定することになる。何も考えずに配置することは、作曲者シューベルトを考えないことであって、中央に低音域、左右に高音域というのは、ステレオ録音にこそ必要とする配置なのだろう・・・