千曲万来余話その526~「B氏第九、ストックホルム・フィルハーモニック指揮者フルトヴェングラーの極み」

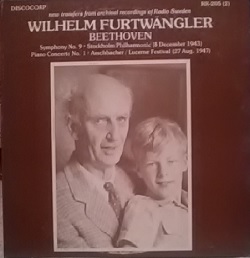

年末を迎えて、日本中でオーケストラはベートーヴェン第九交響曲が目白押しである。何故か?それは歌舞伎の定番、忠臣蔵にならっていてそのこころは大入り間違いなし!である。つまり年の瀬に楽しむ名曲中の名曲で、人々が一押しの聴きたい音楽ということだろう。これは何も日本に限らず、1943年12月8日演奏会のスウェーデンのストックホルムでも記録された第九は、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮による放送録音だ。ディスコ・コープで1973年にリリースされていて、このたび、キング・インターナショナルでLPレコードが発売されることはまことに慶賀にたえない。

年末を迎えて、日本中でオーケストラはベートーヴェン第九交響曲が目白押しである。何故か?それは歌舞伎の定番、忠臣蔵にならっていてそのこころは大入り間違いなし!である。つまり年の瀬に楽しむ名曲中の名曲で、人々が一押しの聴きたい音楽ということだろう。これは何も日本に限らず、1943年12月8日演奏会のスウェーデンのストックホルムでも記録された第九は、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮による放送録音だ。ディスコ・コープで1973年にリリースされていて、このたび、キング・インターナショナルでLPレコードが発売されることはまことに慶賀にたえない。

この演奏自体は、緊張感、そして力感や演奏者の一体感に溢れていてその上さらに、完成度の高い演奏に仕上がっている。これは、当時の入念なリハーサルをうかがわせる重要な音楽であって、よくF氏の指揮棒を揺らすような、アインザッツという音の入りがピタっと決まるという緊張感を高めるスタイルで、彼の音楽はそれが実現されていてまさに、奇跡的といえるほどである。記録というものは、生の音ではなくスピーカーの発生させるものなのだから、類推させる音楽といえるまでである。すなわち、良い音とは、良い音楽に想いが至るためのツールであって同一のものでないことは肝に銘じるべきであろう。

盤友人の思い出は、札幌交響楽団で指揮台に立った1979年ヘルベルト・ケーゲルのリズム感が抜群だった演奏や、山田一雄指揮の緊張感が際立った1991年5月定期コンサートの舞台でコーラスの一員として合唱に参加した記憶として大切にしている。

ベートーヴェンは1792年21歳で51歳の父親と死別していて、1822年51歳ではロンドンのフィルハーモニー協会から交響曲作曲依頼を受けている。第四楽章の合唱で、歌詞には、星空のかなたに必ずや父が居ませ給うというフレーズがあり、このことから歓喜の歌の心に、父親讃歌を思わせる「ふし」がある。つまり、ベートーヴェンは、空虚な五度というホルンのハーモニーに弦楽器の原始霧と思われるトレモロという混沌の中から、決然と第一主題が開始される第一楽章、これは明快な彼の人間性が象徴されていて、彼の音楽を鑑賞するカギとなることだろう。曖昧さ、妥協、そして不完全とはまったく無縁の作曲である。

よくこの音楽は、喜びの歌として切り取られ、歓喜の音楽として採用されることが多いのだが、作曲者の心は、苦悩の道から獲得される歓びであり、この歌は、歓びよ来い来い、という希望を求める音楽なのではないだろうか?これは、先人の音楽評論家、吉田秀和氏の指摘していた事実であり、盤友人は刮目させられた至言といえる。

誤解をおそれずに続けると、現実には実現されていない理想世界があり、その葛藤の中に人生はあるというのがベートーヴェンの実際だったのではあるまいか?そのように考えると、第二次世界大戦の最中で記録された中立国スウェーデンの音楽家たちの演奏、会場に足を運んだ聴衆たちとの一体感には、心を打たれるものがある。1942年3月のベルリン演奏会では、ヒットラー総統への忠誠があり、その背後に気配のないストックホルム・ライヴは、フルトヴェングラーにとって如何なるものであったのか、想像だに及ばないものがある。緩徐楽章での管弦楽の抑制されたヴィヴラートの美学はとりわけ聴きものであり、木管楽器とホルンの合奏では、ピッチ音程の揺れは皆無である。その上で弦楽器、コントラバスからチェロ、アルト、ヴァイオリンのピッチカートの音楽が印象的な音楽に仕上がっているのは奇跡である。

そしてフィナーレのプレスト急速では、意外な結末が記録されて・・・