千曲万来余話その516~「ソナタ第2番メンデルスゾーンに敬意、フォイヤマンにふるえる・・・」

「嬉遊曲、鳴りやまず~斉藤秀雄の生涯」を読むと彼はカザルスとフォイヤマンをチェロの神様と呼んでいる。フォイヤマン1902~1942は39歳の生涯で虫垂炎手術ミスともいわれていて、短命でも彼の残した記録はどれも奇跡の名演だ。人は98歳で亡くなったり、85歳とか、B氏は56歳と4か月、バッハ65歳、ブラームス64歳などなど、寿命はそれぞれのものでつくづく命はひとつしかない。

「嬉遊曲、鳴りやまず~斉藤秀雄の生涯」を読むと彼はカザルスとフォイヤマンをチェロの神様と呼んでいる。フォイヤマン1902~1942は39歳の生涯で虫垂炎手術ミスともいわれていて、短命でも彼の残した記録はどれも奇跡の名演だ。人は98歳で亡くなったり、85歳とか、B氏は56歳と4か月、バッハ65歳、ブラームス64歳などなど、寿命はそれぞれのものでつくづく命はひとつしかない。

斉藤秀雄1902.5/23~74.9/18はチゴイネルワイゼンというヴァイオリンの名曲を弾いたフォイヤマンのSPを耳にして、一念発起、ベルリンの高等音楽院に留学したという。奇しくも同じ1902年生まれで斉藤は1930年、彼に教えを乞うことになる。斉藤は1923年近衛秀麿とともに渡独して、ユリウス・クレンゲル(ライプツィヒ王立音楽学校教授、ゲバントハウス管弦楽団首席奏者)に師事していた。

宮沢賢治は、1926年12月に上京し新交響楽団の練習に立ち会っている。花巻農学校を3月に辞して、3か月滞在するつもりで愛用の蓄音機を手放し時価350円だったという。新響が練習していたのは田園交響曲で「セロ弾きのゴーシュ」に詳しい。ゴーシュはフランス語で左の、左側、不器用な、などの意味。賢治1896生~1933没。そこに見られた鬼指揮者は、当時の斉藤秀雄のようである。その後、彼はブルッフ作曲コル・ニドライ(夕べの祈り)を練習していた。賢治は聴き入ってしまったという。

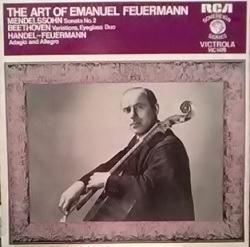

メンデルスゾーン作曲ソナタ第2番ニ長調、1アレグロ、アッサイ、ヴィヴァーチェ、2アレグレット、スケルツァンド、3アダージォ、4モルトアレグロ、エ、ヴィヴァーチェ、1939年12月、RCA録音、ピアノはフランツ・ルップ、SP復刻であるけれど、普通のモノーラル録音と遜色はない。フォイヤマンの演奏は躍動感がみなぎり、生命感にあふれている。彼の使用する楽器は最後期のストラディバリウス、滑らかでその上、艶やかな鳴りの豊かな音色である。斉藤はチェロの指導をするとき、特に左手、運指を厳しく指摘したという。それはフォイヤマン演奏法の流れを汲むものかもしれない。鮮やかな音楽は、短命だった彼の人生を微塵も感じさせるところがない。というか、聴き終わると彼の余りにも悲劇的な最後を、悔やまずにいられない。

トスカニーニ指揮のR・シュトラウスのドン・キホーテ、ユージン・オーマンディ指揮したドヴォルジャークの協奏曲などレコードが残されているのは、せめてもの、せめてもの慰めであり、レコードコレクターに与えられた、ささやかな幸せと云えるかもしれない。アルトゥール・ルービンシュタインのピアノ、ヤッシャ・ハイフェッツのヴァイオリンと組んだ三重奏は「百万ドルトリオ」と称されていた。

レコードというものは、所詮、缶詰に過ぎないと軽くあしらう向きもあるのは承知している。ところが、オーディオ装置が何のためにあるのかというと、記録の再生であり、ヴィンテージという古式の再生装置は、記録に音楽の生命を吹き込むことを目的としている。確かに、オーディオに経費が掛かるのは、その通りなのであるけれど、モダン現代オーディオというトランジスターによるデジタル対応のものとは、世界が異なる。ノイズ雑音が無いだけの世界と、倍音再生が命のヴィンテージの世界はコンパクトディスクとLPレコードの本質の違いとなって、聞き手に迫ってくる。フォイヤマンの記録を再生する時、アナログ世界は、メンデルスゾーンの音楽にまで到達する。すなわち、演奏者も作曲家の霊感に呼応して、聴く心に訴えること、実感させる空気振動こそ実態と云えるのだ。現代の日本においても、アナログ回帰が言われ始めていることは、盤友人にとってささやかな喜びではある・・・