千曲万来余話その493~「ピアノ五重奏曲、シューマンにある苦味、C・カーゾンが弾く・・・」

大人の味というものがある。子供が口にするとたんに、受け入れられずもどしてしまうもので、ある経験を経るとやがて受け入れられるというか、病みつきになる味・・・人生経験を経ることにより知るよろこびというと何やら意味深長なのだが、コーヒーの味と云うと分かりやいすものがある。

大人の味というものがある。子供が口にするとたんに、受け入れられずもどしてしまうもので、ある経験を経るとやがて受け入れられるというか、病みつきになる味・・・人生経験を経ることにより知るよろこびというと何やら意味深長なのだが、コーヒーの味と云うと分かりやいすものがある。

ブラジルコーヒーは、判断するスタンダードで苦味、甘味、酸味が一体となっていて、中性と云えるのだが、スマトラマンデリンは、バランスとして苦味が主体である。タンザニア=キリマンジャロはそこのところ、酸味が主体、アフリカ系のケニアなど宇宙にでも届くような酸味の世界であり正に緑色のベルベットのごとき、深い味わいがある。そこのところ同じ感覚のコロンビアは南米風であり、甘みの強い酸味である。グアテマラはココア風の酸味であり、中性である。いずれにしても、一般にコーヒーは口に苦く、ある人にとってはキスよりも甘い味、という苦味の評価が分かれるところでもある。

ローベルト・アレクサンダー・シューマン1810~1856は作品44で変ホ長調ピアノ五重奏曲クインテットを作曲している。シューマン三十代1842年の作品で気力、意志力の充実した、クララ・ヴィークとの結婚を果たした幸福な青年音楽家がいる。フロレスタンとオイゼビウスという二人の名前を使用した音楽新報に評論活動を展開して、方や詩的音楽の作曲に集中していた。ロマン派の旗手、浪漫という漢字表記によるとイメージしやすいのであるが、それは正確ではあらず、首都ローマを目指すロマンティッシュとは、永遠なるものを欲する表現主義と云える。それは、文学との一体に憧れ、あるときは歌曲、またある時はピアノ曲と揺れる振り子の運動のごときである。弦楽四重奏とピアノによる音楽と云うクインテットはピアノ自体は作曲家の意志表明の手段なのであろうか?第一楽章と対照的な第二楽章、行進曲風にというのは、葬送である。そのうえで、幅広くよりわずか早めのという世界は、まさに二律背反するアンビヴァレンツである。

狂気ともいわれるようなロマネスクの世界は、決して美的ファナィズムではなく、すなわち熱狂的な精神は自身を裁く危険があるけれど、シューマンの作曲にはそこの危険を回避していて、主体となる自我は崩壊していないのである。第三楽章スケルツォは、絶えず下から上へと上昇を繰り返す情熱を、第四楽章のフーガの手法は、完成した形式感を表現していて成功している。

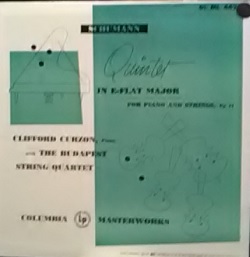

クリフォード・カーゾンは1907年5/18~1982年10/2ロンドンにて没している。伯父は作曲家のケテルビー。12歳でロイヤル音楽アカデミーに入学、1928年から二年間はベルリン留学してアルトゥール・シュナーベルに師事している。その後パリでワンダ・ランドフスカ、ナディア・ブーランジェに教えを受けている。そのピアノの音色は甘美で、馥郁とした薫り高い、ロマン派の音楽にうってつけの音楽性と云える。第二楽章のヴィオラ=アルトとチェロの低音の魅力もさることながら、それに寄り添うピアノの左手メロディーラインのスパイスは正に苦味である。

音色もさることながら、第三楽章の熱情を経た後の第四楽章のあの形式感は、味わいを甘いもの一辺倒からバランス良い苦味を味わわせてくれて、ロマン派音楽の頂点を形成する音楽と云える。ブダペスト弦楽四重奏団と1950年代録音。

ピアニストの中には、ベヒシュタイン、スタインウエイ、ベーゼンドルファー、プレイエル、ヤマハとかすべて使用しているスヴィアトスラフ・リヒテルのような奏者もいるけれど、クリフォード・カーゾンは、ウィルヘム・バックハウスのように、頑としてベーゼンドルファー・ピアニスト不動の地位を築いている・・・