千曲万来余話その456~「ハフナー交響曲、ブルーノ・ワルターを聴くという幸福な時間」

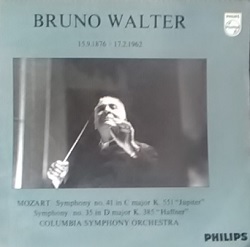

オーケストラを指揮するコンダクターは、音を出さない。演奏させるのではあらず、その邪魔をしないで演奏する歓びを間近で表現する人、心を寄せる人なのだ。ブルーノ・ワルターは、その意味で歌わせる名人である。大戦以前はヨーロッパで活躍し、戦後にはアメリカで録音活動に専心した指揮者。1876.9/15ベルリン~1962.2./17ビヴァリーヒルズ。彼はマーラー大地の歌、第九交響曲の初演を果たしている大指揮者。ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、アムステルダム・コンセルトヘボウ、ニューヨーク・フィルなどなど、演奏活動経歴はエネルギッシュで、1956年9月80歳で現役引退を表明、以後はコロンビア交響楽団を手兵としてモーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスなどの録音を残した。

オーケストラを指揮するコンダクターは、音を出さない。演奏させるのではあらず、その邪魔をしないで演奏する歓びを間近で表現する人、心を寄せる人なのだ。ブルーノ・ワルターは、その意味で歌わせる名人である。大戦以前はヨーロッパで活躍し、戦後にはアメリカで録音活動に専心した指揮者。1876.9/15ベルリン~1962.2./17ビヴァリーヒルズ。彼はマーラー大地の歌、第九交響曲の初演を果たしている大指揮者。ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、アムステルダム・コンセルトヘボウ、ニューヨーク・フィルなどなど、演奏活動経歴はエネルギッシュで、1956年9月80歳で現役引退を表明、以後はコロンビア交響楽団を手兵としてモーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスなどの録音を残した。

1959年1月録音モーツァルト、交響曲第35番ニ長調K385ハフナーは、風格ある演奏の代表格であろう。ウィーン風の歌いまわしを見事に表現し、コロンビア交響楽団という録音用編成のオーケストラで、モーツァルトの愉悦を充分に味わわせてくれる稀有の名演奏である。多分、表情はあっさり目ででいて、往年の演奏を耳にしている趣味人たちには物足りなさを感じさせるかもしれないのであるが、フレーズの収め方、テンポをいったん止めて、新しい感じでスタートさせる歌わせ方は、かつての技術を遺憾なく発揮させているといえよう。

第一楽章、華麗で豪壮、雄渾な音楽、コントラバスの旋律線がしっかり描かれていて、それを巧みに演奏するオーケストラは、その醍醐味を満足させてくれる。軽快な第二楽章、テンポの設定が楽団員と意思統一がなされ、軽妙な味わいを表現する演奏は、くつろいだ印象を充分に表現していて最高である。メヌエット楽章は、単純な三拍子の演奏でありながら、全体の中のひとつのピースとして収まりはベストである。第三楽章で舞曲のリズムを持ってくるという考えは、ウキウキワクワクという聴き手の胸中を、共有する指揮者は名人であるといえるだろう。ただ三拍子というだけでなく、演奏者と聴衆の一体感を的確に感じとるフィーリングは、指揮者の感性として必要十分な条件である。日本人には、このメヌエット、ワルツ、という感覚が乏しいために、モーツァルト演奏として、むつかしいハードルである。しかしながら、ワルターの演奏を耳にして、ときめき感は充分に楽しめる。

ワルターを評論する時、よく、ウィーン時代の演奏を基準として、彼の演奏の表面的な印象を前面に出すものが見受けられるのであるが、表現が枯れていても、全体の構成感は一級品であり、心から彼の演奏に身をゆだねることは、モーツァルトの愉悦として、極上である。たとえば、58年以降のステレオ録音、オーケストラの配置は、左スピーカーから高音域、右スピーカーには低音域という設定である。右スピーカーにくるコントラバスの上にチェロ、アルト、第二ヴァイオリン、そして左スピーカーに主旋律の第一ヴァイオリンという基準、これは後のステレオ録音のスタンダードとなっている。だがしかし、これはモーツァルト音楽の愉しみを半減させている事実なのである。右から左へと上に向いていて、M氏の音楽で、左右は第一と第二ヴァイオリンの対話こそオリジナルなのである。ステージの中央にチェロとアルトをまとめて両袖にヴァイオリンを展開させる配置こそ醍醐味である。ウィーン・フィル1980年代録音のモーツァルト交響曲全集で記録されLPレコードでリリースされている。

ワルターのステレオテイクモノーラル録音盤で聴くハフナー交響曲はその意味で第一と第二ヴァイオリンを展開されていなくても、モノーラルでは左右スピーカーからVnが聞こえて、そこのところ救われて幸いである。