千曲万来余話その440~「シューベルト、弦楽トリオ変ロ長調D583は素敵で、味がある!」

よく紅茶やコーヒーを飲むとき、口にするティーカップは器が白い。紙コップにしても内側は白くて、紅茶など琥珀の色味が素敵である。これを当たり前だとスルーするか、じっくり味わうかの違いは、その人の人生の豊かさに比例するのだろう。

よく紅茶やコーヒーを飲むとき、口にするティーカップは器が白い。紙コップにしても内側は白くて、紅茶など琥珀の色味が素敵である。これを当たり前だとスルーするか、じっくり味わうかの違いは、その人の人生の豊かさに比例するのだろう。

シューベルト1797~1828は、ウィーンでベートーヴェンの姿を目にして、その音楽の恩恵にあずかっていたといえる。二十歳の頃作曲したといわれる弦楽三重奏も、名曲としてひけをとらないだろう。モーツァルトのディヴェルティメント喜遊曲変ホ長調K563、ベートーヴェンの弦楽三重奏曲作品8や9を手本として、S氏は1817年に発表したものだ。第一楽章アレグロ、モデラートこれは、快速でしかも中庸にというほどの指定、第二楽章アンダンテ、歩くような速さで、第三楽章メヌエット、アレグレットこれは、アレグロよりやや遅く。第四楽章ロンド=主題を何度も繰り返す器楽形式、アレグレット。第五楽章アレグロ、快速で。30分弱の室内楽曲、ヴァイオリン、アルト=ヴィオラ、チェロで演奏される。

室内楽では、楽器配置が演奏者によって決定される。それは彼らの音楽観の表明であってスルーすることは、モノーラル的鑑賞態度、楽器配置は問題にしないというものだ。ところが、盤友人は、オーディオのグレードアップを経験して、その重要性を受け身から、積極的に認識した上で、ディスクの選択観点の一つとしてとらえている。すなわち、舞台に向かい左手側からVn、アルト、チェロというステレオ観、高音域に対する低音域という発想に立脚するのか、あるいは、チェロを中央にして左右にVnとアルトを配置するというステレオ観にするのかが問われているのである。

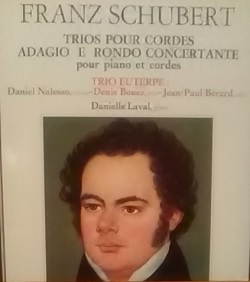

楽器の数が限られているために、その決定は容易であり、なおかつその上で決定的な差を有する。盤友人がここで再生したのは、フランス盤、トリオ・ユーテルプ1977年録音で演奏者Vnダニエル・ナレッソ、Altデニス・ブーズ、Celloジャン・ポール・ベラール。実にさわやか、晴朗で快適な演奏、若々しさが一貫している音楽になっている。オーディオ装置でプリアンプの電源部で使用する整流管をヴィンテージで英国製ムラード5Y3に交換して、チャンネル分離セパレイショの向上、定位ローカリゼイションの明確性を獲得向上した後で、チェロの中央定位という姿、左右のヴァイオリンとアルトの配置は、極めて効果的である。確かに、他方、ヴァイオリン、アルト、チェロというステレオ録音も存在する。デッカ録音、ウィーンのメンバーによるものなのであるのだが、それとは、性格を異にするステレオ録音である。

20世紀後半ステレオ録音の多数派は、左スピーカーからヴァイオリン、そして右スピーカー、アルトとチェロというものであった。それが主流であったというのはそうなのだが21世紀を迎えて、なんと、左スピーカーからもチェロ、コントラバスが聞こえて、右スピーカーからもヴァイオリンが聞こえるという録音が復活している。復活というのには、理由があってステレオ録音の登場により、コントラバスは向かって右側という固定観念が確立されているのである。ところが、盤友人は、1945年以前のフルトヴェングラー指揮による演奏写真を目にしていて、コントラバスは向かって左側という世界を認識していたのである。だから、固定観念を否定できると、チェロが中央にあるという自然さは、言わずもがなであり、チェロが右手側で演奏するという不自然さの認識は、オーディオグレードアップと比例して、自然な成り行きなのである。

ちなみに、弦楽四重奏で、第一と第二ヴァイオリンを並べる発想は、多数派を形成しているのだが、それはそれで、問題がある。ヴァイオリン・ダブルウイングという言葉のネグレクト、無視というのは、回避されてきた懸案である。議論回避の態度は、時代の変遷により乗り越えられてきたといえる。

弦楽四重奏で、第二ヴァイオリンの上手配置は、必須の課題だろう。弦楽三重奏の上で、上手側に第二ヴァイオリン配置という選択は、ステレオ録音にとって、味があるといえるのだけどなあ・・・