千曲万来余話その358「バッハ、イギリス組曲、エディット・ピヒト=アクセンフェルト女史」

先日、知人と話をしていて彼に良い音とは何さ?と話をふると、意外なことに、みんなが認めるのがやっぱり良い音になるのでは?ということを口にした。盤友人としては、これこれこういうものという答えを期待していたのだけれど、彼の答えは多数の他者が認める音という発想であったのである。

先日、知人と話をしていて彼に良い音とは何さ?と話をふると、意外なことに、みんなが認めるのがやっぱり良い音になるのでは?ということを口にした。盤友人としては、これこれこういうものという答えを期待していたのだけれど、彼の答えは多数の他者が認める音という発想であったのである。

この答え方は、良い音が成立する条件についてなのであって、要素ではなく、あえて云うと政治上の決定方法そのようなものなのであろう。オーディオの話で、そういう答え方に対して、その人の哲学は、自分の考えより、他者の判断が決定するという発想なのであった。

システムについていうと、音の出口はスピーカー、胴体はアンプ、入り口はプレーヤーやカートリッジという三つの部分から成っていて、盤友人は最近、胴体部分の変更を経験した。二十年以上、慣れた五極管から三極管の出力管へという変化である。中低音域の倍音成分が豊かになり、にわかに鍵盤楽器の再生が姿を変えてきたのである。わかりやすくいうと、スタインウエイよりもベーゼンドルファーの面白味が向上して、モノーラル録音では、チェンバロ=ハープシコード録音の情報、解像度、性能が向上を見せたのである。それは、ただ単に金属的な音から近接マイクロフォンでの楽器胴鳴り音の再生なのである。これは、革命的な改変である。

ピヒト先生によるピアノ公開レッスンを受講したのは、今から二十年ほど前、札幌大谷短期大学で招聘したピアニストによる授業を目近に経験して、共済ホールで実演したバッハのゴールドベルク変奏曲チェンバロ演奏を宍戸悟郎先生に促されて最前席で聴いたのは、その頃のことであった。ピヒト先生のレッスンはベートーヴェンのソナタ作品101であったか、不正確な記憶ではあるのだが、まさにベートーヴェン演奏はかくあるべしというもので、伝統の継承を実感したものだった。あのゴールドベルク変奏曲の演奏、開始早々は、なかなか気合いが入り込めず、第八曲目あたりから、入魂の演奏に変化した、偉大なバッハ演奏の実演に対して、正に、彼女の実力を遺憾なく発揮された音楽という実感を、肌に記憶したものだった。

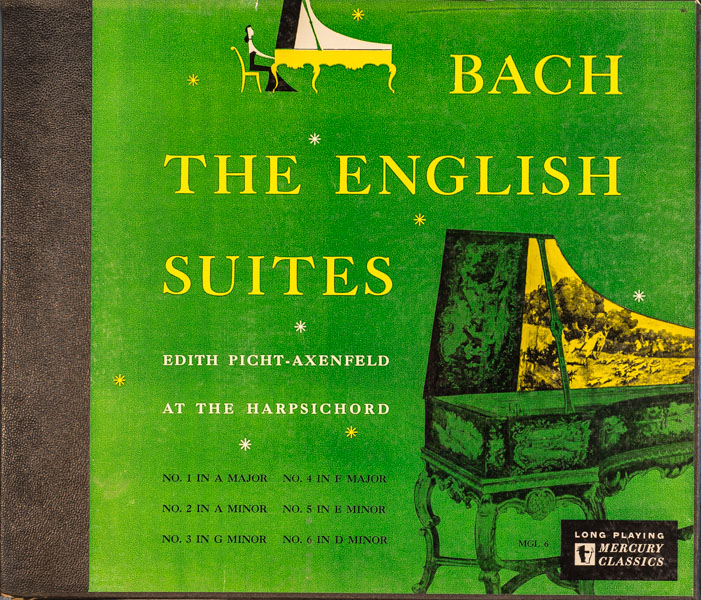

エディット・ピヒト=アクセンフェルト1914.1/1フライブルク生まれ~2001.9/29フライブルク寂、1927年生地でデビューを果たし、ルドルフ・ゼルキンなどに師事、チェンバロ奏者としても有名で、名教師としてもフライブルク音楽院47~78年まで教授を務め81~96年まで講師としてたびたび来日している。 米マーキュリーのモノーラルLPレコード、1950年頃録音でイギリス組曲第1~第6番BWV806~811は、イギリス人のために作曲されたと伝記にあるが不詳。作曲当時1712~25年頃、ワイマール、ケーテン時代の慣習に従った六曲セット。基本的にプレリュード前奏曲と舞曲の構成で鍵盤楽器用組曲、充実した音楽で、こういう音楽の演奏家は、精神的に堅固な骨格を有した芸術家として揺るぎ無いものを感じる。それを再生できるオーディオシステムこそ求める良い音、良い音楽なのであって、そのためにある道具ツールとしてのシステムである。 楽器胴鳴りの再生は、知の働きにあらず、感性の世界で、しっかり再生、しっかり感動して初めて体験する芸術世界である。音楽は時間の芸術なので、感覚を総動員して経験する世界、ピヒト=アクセンフェルトの演奏を通して、バッハの精神世界、時間は三百年前へと飛翔する。