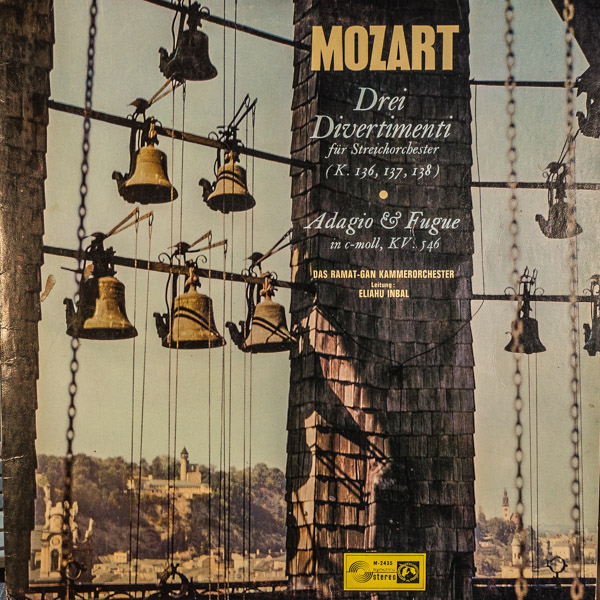

千曲万来余話その357「モーツァルト、喜遊曲三曲の決定盤はエリアフ・インバル指揮で・・・」

オルケストラとは、古代ギリシャ劇、コーラスが歌い踊る舞台を指す言葉で、その場所で演奏する管弦楽団を指すようになった。舞台で演奏が展開されるとき、当然、楽器の配置は重要な課題であるのだが、現代型では、舞台下手がヴァイオリン、上手側にアルト、チェロ、コントラバスという低音域を受け持つ楽器が配置される。言いかえると、原則として、高音と低音のコントラスト対比が設定されているのだ。最近になり、古典配置が復活して、舞台下手にコントラバス、チェロ、アルト、そして舞台上手に第二ヴァイオリンが展開する。その対向として第一ヴァイオリンが位置して舞台奥が低音域だとすると、手前に高音域が設定されるのがそれである。

オルケストラとは、古代ギリシャ劇、コーラスが歌い踊る舞台を指す言葉で、その場所で演奏する管弦楽団を指すようになった。舞台で演奏が展開されるとき、当然、楽器の配置は重要な課題であるのだが、現代型では、舞台下手がヴァイオリン、上手側にアルト、チェロ、コントラバスという低音域を受け持つ楽器が配置される。言いかえると、原則として、高音と低音のコントラスト対比が設定されているのだ。最近になり、古典配置が復活して、舞台下手にコントラバス、チェロ、アルト、そして舞台上手に第二ヴァイオリンが展開する。その対向として第一ヴァイオリンが位置して舞台奥が低音域だとすると、手前に高音域が設定されるのがそれである。

現代主流の録音は、左スピーカーが高音のヴァイオリンで、右スピーカーに低音のチエロ、コントラバスというものなのだが、独コンサートホール、1965年頃のレコードでは、右スピーカーから第二ヴァイオリンが聞こえてくる配置の録音が存在する。エリアフ・インバル指揮した、イスラエルの室内管弦楽団演奏した、モーツァルトの喜遊曲ケッヘル番号136、137、138である。

聴いてすぐ判断できることは、第一と第二ヴァイオリンがひとつながりになるこそ、作曲者の意図を明快に再生する演奏であろうということ、古典配置こそ作曲者の立場に立った演奏形態といえることだ。つまり、現代配置の、高い音から低い音へという感覚は、その意図を分解するものだといえるのである。

インバル指揮したK136など、第一楽章ではヴァイオリン配置で左側から右側へと音楽の受け渡しが明確であることに気づかされる。

ディベルティントという音楽は、右スピーカー側で、心臓の鼓動のように、リズムの刻みが印象的で、左スピーカーからウキウキした旋律線、メロディーラインか対話する。現代配置であると、そこのところが混とんとして、対話は演奏者同士がその意識にあっても、左右対話という音楽の演奏に反映されてはいない。指揮者はそのつもりをしていても、聞こえ方として、姿を現していないといえるのである。だから、オーケストラという舞台で、左右の対話がいかに大切なことか現代主流の配置が破壊したものは大きいといえる。モーツァルトの音楽は、第一楽章ばかりではなく、アンダンテ楽章、プレスト楽章にいたるまで、左右の対話感が生きている。意外なことにその後の録音では、ほとんど、演奏されない配置が古典型なのである。なぜ、姿を消したのか?

ステレオ録音では、高音と低音という分離こそ立体感だという感覚で、第一と第二の対話という感覚が置き去りにされた言えるのは、今、録音史を振り返るとよく見通せる事情である。最近、録音され出したモーツァルトの音楽の存在であぶり出されたともいえるのであるが、インバルはすでに録音していて、それは、後にスルーされたものであるというのが正確なのであろう。過去を否定して現代があり、さらに、それを否定して新しい歴史が開かれるともいえる。現代の否定は、注意が必要なのであって、生かすべきは高度な合奏能力であり、そこを否定するのではなく、生かした上で古典配置の復活なのであろう。左スピーカーにコントラバス、チェロの音響の土台で第一ヴァイオリンが聞こえてきて、カブリではなく重要なのは、第二ヴァイオリンの聞こえ方なのである。