千曲万来余話その356「シューベルト、即興曲集作品142、ブレンデルで新旧録音比較」

1827年12月頃ウィーンにて作曲、ということは、その年の3月にB氏への別離を経験していて、もはや事実上一段落ついていたであろうことは予想される。ただ、それは、S氏にとってどれだけ喪失としてインパクトがあったものか、この音楽を通してのみ感じられることといえる。

1827年12月頃ウィーンにて作曲、ということは、その年の3月にB氏への別離を経験していて、もはや事実上一段落ついていたであろうことは予想される。ただ、それは、S氏にとってどれだけ喪失としてインパクトがあったものか、この音楽を通してのみ感じられることといえる。

離別の経験で、共感するか否かは、そのように感じる人の人間性によるといえるだろう。生命は終わりがあるものであり、それは近しい人の経験によってのみ、知らしめられるものである。だからS氏にとって、B氏はまさしくそうした事実であったのだろう。第二曲は、弔いの鐘、ピアノという楽器の音響が、実際、そのように響くかどうか、オーディオの階段を、一段一段歩みを進めて、獲得できた音楽といえる。倍音が、開始からお仕舞いまで鳴り続ける、不思議な音楽になっている。そういえば、ウィルヘルム・バックハウスという偉大なピアニストの亡くなる1週間前に演奏されて、生涯のフィナーレに選ばれた音楽であったのは、深く心をうたれる事実である。

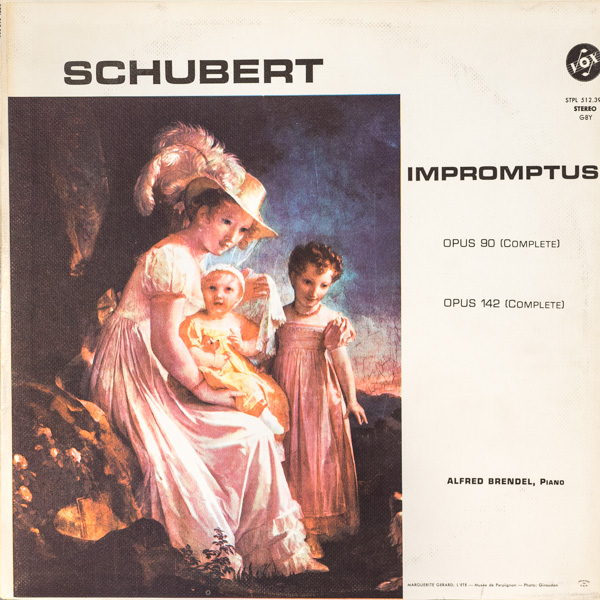

アルフレッド・ブレンデル1931・1/5チェコ、モラヴィア、ヴィーゼンベルク出身で、オランダ、フィリップス1974年録音盤、アメリカ、ヴォックス1962年頃録音盤という二種類のソースを比較して聴くのは、一興。ピアノという鍵盤楽器でメーカーによる音色の違いを愉しむことが出来る。もちろん、クレジットは無く、スピーカーの鳴り響き方の違いを、どのように引き出すか?というものと、純粋に、演奏上のテンポの揺れ、間合いの表現を愉しむことになる。明らかに前者はスタインウエイ、後者は、ウィーン製ベーゼンドルファーというものであり、そのように響いているというまでだ。その違いとはどういうものか?

ブレンデル31歳頃のものはテンポ感は一定というか、伸び縮みは少なく、目の詰んだ発条の効いたしなやかな音楽のように聞こえる。10年余り後の録音は、それに比して、ところどころに溜めが感じられる。柔軟な感性が加わり、年輪の経過を感じさせる。ひとまわり、表現に幅が広げられたといえる。スタインウイは、中高音の倍音が豊かで、華やかさが感じられるのに対して、ベーゼンは、中低音の倍音が豊か、重心の低い音響である。ベーゼンを愛するピアニストの特徴として、ロマン性、ウィーンへの憧れを強く感じるのは、盤友人一人のことなのであろうか?どちらが良いのかという問題ではなくて、味わいの違い、微妙なことなのである。