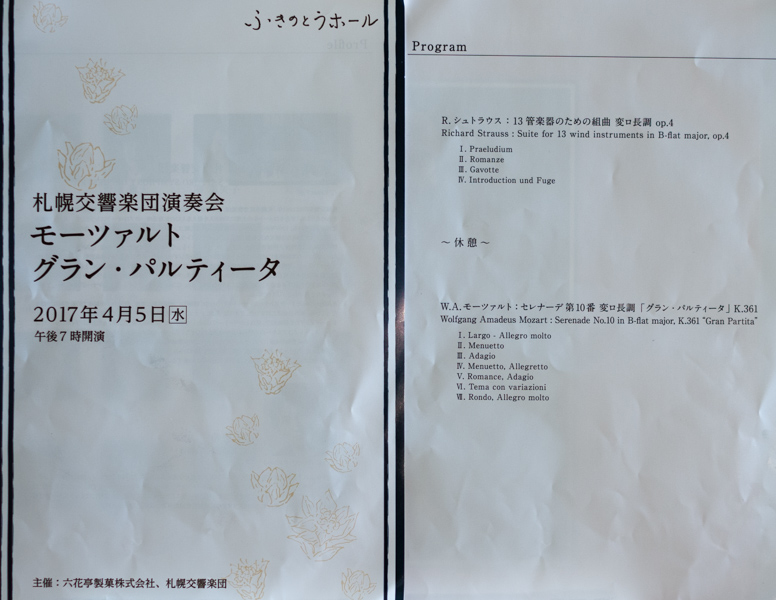

千曲万来余話その331「ふきのとうホールで、モーツァルト、グランパルティータKV361」

セレナーデというのは、もともと夜曲であったので、たとえば、第五曲ロマンツェ、アダージォという音楽がこの夜ではピークであったといえる。女性オーボエ奏者が主旋律を歌いあげ、アンサンブルとして他の楽器はわき役に回る。周りは少し引き気味なのが丁度よいバランスということだった。

つまり、後列に舞台下手から、コントラバス一人、ホルン四人という布陣で前列には、指揮者左手側にオーボエ二人、ファゴット二人、バセットホルン二人、舞台上手にクラリネット二人というのが、ふきのとうホールで展開されたコンサート風景であった。

ここで、コントラバス一人の舞台下手配置というのは、実に効果的であったといえる。コントラバス一人で、全体を支えたり、第一拍で主導する演奏は、見事だった。彼の音楽に遊び、スウィングが加わると、天下無敵といえるだろう。

第三曲、アダージォ、ここではクラリネットとバセットホルンが二人ずつという四重奏が余韻嫋々とアンサンブルを披露する。ここで盤友人、少し気になったのは、ステージ舞台上手だけの演奏であったことである。すなわち、ファゴット二人は、オーボエの支え、後列に配置される方が正解ではなかったか?ということで、前列六人オーボエとクラリネット、後列は七人でというバランスがベストではなかったか?ということ。作曲者のイメージは、前後左右というパレットが、前提としているであろう。これは、オーケストラすなわち、舞台ということの意味である。

当夜、ふきのとうホールは、収容二百人ほど、満席で終演後、万雷の拍手は全員を包んで一体感が感じられて快いこと、極上であった。そこで若い指揮者は、演奏者全員と握手を交わしていたのは、微笑ましいシーンであったといえる。

コンサートの前には、五階で一寸したサービスという、おもてなしがあり六花亭主催ならではの実に旨い気配りだった。

この曲の名盤に、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮したウィーン・フィルアンサンブルによるものがある。時としてその評論に、指揮者は何もしていないというものがある。ところが、よく考えると、指揮者は音を出していない、すなわち、演奏しているのではなくて、指揮をしているのだから、一体、何をしているのか?というわけである。演奏の邪魔をしてはいけないのは、無論だが、何もしてないわけではない。テンポの設定、音量のバランス、そして表情、アンサンブルの全体を、作曲者に代わって指示を出すのがディリゲントというものだろう。何よりも、舞台楽器配置の決定、結論を与えるのは指揮者の責任である。そこには、音楽性、経験、音楽観、歴史認識などなどがある。そこの聴衆の中には、すでに鬼籍に入っている作曲家、その気配を感じさせることができたとしたらその指揮者は合格である。聴衆にはそのことを、感じる人、感じない人様々であるのだが、それを指摘するのは音楽評論家の仕事である。ローベルト・シューマンは、作曲家、演奏家、評論家とすべて体現した音楽家の一人。彼は、ロマンスという音楽を愛した作曲家でオーボエは、愛の音楽に最適の楽器、ファゴットはそれを支える楽器であって、レデイファーストの文化では、目立つのは控えめが良いというものである。それは、楽器の配置でも、いえることではあるまいか?