千曲万来余話その327「バッハ、無伴奏ヴァイオリン奏鳴曲第二番イ短調、モノーラル録音盤」

いい音とはなにか?というのは、これまで、発信してきているように、永遠のテーマといえる。それは、人それぞれによって、答え方があり、時代によっても異なるだろう。

音の数、ここでは演奏する楽器の数オトカズは、一つに絞って考えてみるに、ヨハン・セヴァスティアン・バッハ作曲、作品番号1003というソロ・ヴァイオリン・ソナタ第二番イ短調を再生するとき、楽器の音響を興味深く、鑑賞することが出来る。

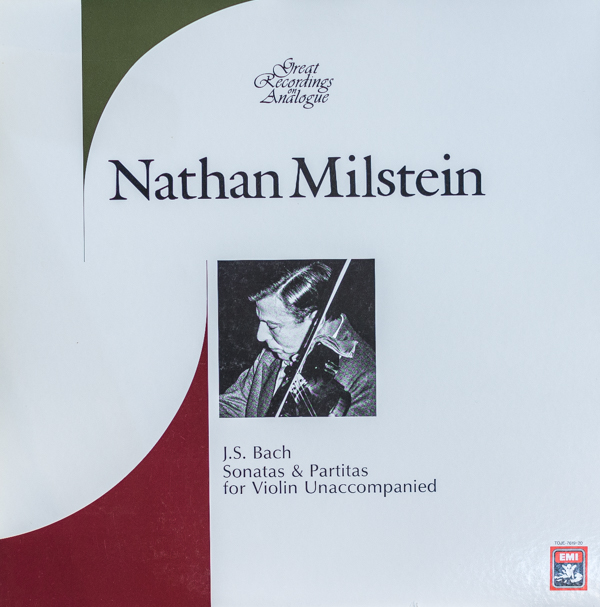

ナタン・ミルシュタイン1903.12/31~1992.12/21、ウクライナのオデッサに生まれ、1929年アメリカデビューを果たし、ロンドンで逝去している彼は、神童といわれ活躍していた。レオポルド・アウアーにも師事していて、控えめのヴィヴラートで、そのレコーディングは、アメリカやヨーロッパで広がりを見せている。

彼の演奏のスタイルは、ウィーン・フィルの元コンサートマスター、ライナー・キュッヘルの証言によると、絶えず運指法を工夫していて一定していることはなかったという。それは何を意味するかというと、音響やテクニックの両面から、いつもベストを探る態度であったという彼のスタイルであろう。

バッハの無伴奏ソナタ、パルティータ全曲を1950年代モノーラル録音、そして、1970年代ステレオ録音でも記録している。それぞれ、彼の壮年期、円熟期を記録していて両者とも価値が高い。すなわち、ステレオだから良くて、モノーラルだから音が悪いという価値判断は、陥りやすいものではあるのだが、盤友人としては、オーディオの追求をしていて、モノーラルは音が悪いという言葉に、嫌悪感を覚える一人ではあるもので、モノーラルレコード再生には努力が必要なことは、確かではあるがその過程を経たとき、モノーラル音響は、ユニヴァーサルであって、楽器の魅力を充分に伝えてくれて、嬉しいこと限りない。国内プレスのLPレコードであっても、楽しむことは可能だ。逆に云うとすれば、これをできないことは、オーディオ追求のレヴェルが、まだ至らないことを意味しているのだろう。

ヴァイオリンという楽器は、アルト、チェロ、コントラバスなどとは違って、表板と裏板の振動という音響の魔法が可能である。これは、音域によってスイッチが働き、表板から裏板へという具合に音響の発生が移って、それがひとつの魅力になっている。響きの方向性が、モノーラル録音の場合、分かりやすいのだ。

ミルシュタインは、それを印象的に演奏できる偉大な奏者であり、音楽家といえる。バッハもその喜びを音楽で表現している。バッハの作曲を、ミルシュタインはそれを演奏して我々に伝えてくれる。ソナタは4曲からなり、パルティータは、7、8曲の舞曲から構成されている。

最近、15000番台の精密フィルム紙やすりを購入して、電源コードのコンセント、ピンプラグの電気信号が通過するプラスの芯棒を、磨いた。そのことにより、倍音成分の音圧が高まり、ヴァイオリン再生の楽しみが、グレードアップした。性能の向上である。簡単にモノーラル録音の再生というけれど、手を加えることによって、ステレオ録音再生以上の喜びを体験できるのは、オーディオ冥利に尽きるといえるのだろう。